来源:上海教育新闻网

作者:程媛媛

时间:2025-08-26 12:53:33

一谈起癌症治疗,人人常想到的是化疗。它可以暂时延长病人生命,但也有不小的副作用,会给患者的身体机能带来伤害。

“免疫疗法能让部分癌症病人被治愈,这被称为是‘癌症的青霉素时刻’。明年我们将和Henlius(上海复宏汉霖生物制药)合作,启动首个人体临床试验。”8月25日,2022年诺贝尔化学奖得主、美国国家科学院院士、ACS Central Science 期刊主编卡罗琳·露丝·贝尔托齐(Carolyn Ruth Bertozzi)以“甜蜜的复仇:癌症免疫治疗中的‘去糖’行动”为题,在第十二期“浦江科学大师讲坛”中进行演讲,并与上海市高校及中学师生代表面对面畅谈。这也是她第一次来到上海,来到复旦。

即将60岁的贝尔托齐活力满满,谈起科学总藏不住激动与兴奋。在她所开创的生物正交化学领域,活体细胞糖分子标记难题取得了重大突破。该技术使癌细胞靶向成像和药物递送成为可能,直接推动癌症免疫疗法发展,有望为癌症患者的治疗带来新希望。

破解细胞的“糖衣”秘密

癌症治疗有了新方向

1986年,当贝尔托齐还在哈佛大学化学系读本科时,了解到“细胞上都覆盖有糖衣”(“All cells are coated with sugars”)这一知识,觉得这是一个非常有意思的发现。课后,她追问教授为什么人类细胞需要这样一层糖衣,教授没法给出一个很好的答案,只是解释糖衣能起到“保护”作用,就像巧克力糖豆一样。

贝尔托齐没有止步于此,后来的研究让她发现情况远要复杂得多:“复杂的糖链其实包含了很多生物信息。”这些糖链究竟有什么作用?贝尔托齐解释,它就像是细胞所使用的一种“语言”,可以和其他细胞去进行沟通。21世纪前后,贝尔托齐所带领的实验室团队发现细胞表面的糖分子和疾病是有关联的。换言之,癌症患者的细胞表面的糖是会变化的,且这种改变取决于病人情况、癌细胞种类。

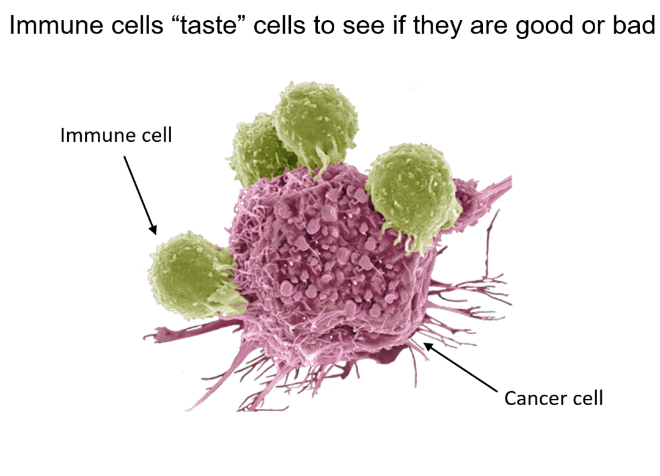

与健康的细胞相比,癌细胞表面的唾液酸(sialic acid)含量显著增加。唾液酸会与人体免疫细胞上的Siglec结合。Siglec作为抑制性免疫检查点受体,会终止免疫细胞的清除作用。免疫系统在“糖衣”的迷惑下,误认癌细胞是“正常细胞”,从而将其“放过”。

为解决这一问题,贝尔托齐所带领的团队决定从癌细胞表面的的唾液酸下手。团队研发出一种专门针对癌症的抗体药物,能像除草机一样把癌细胞表面的唾液酸清除干净。失去“伪装”的癌细胞,更容易被免疫细胞识别和杀死。

活细胞所处的环境复杂而脆弱,如何对特定的生物分子(比如细胞表面的糖)进行追踪和修饰是个难题。贝尔托齐在2003年提出了“生物正交化学”(Bioorthogonal reaction)这一概念,特点是不干扰天然生物过程,且不受生物体内复杂环境(如水、蛋白质、核酸等)的影响。

有了“生物正交连接”后,就如同有了一个“手柄”,可以使用生物正交反应,将另一个功能模块高效、专一地“点击”连接到抗体上,从而构建出均一的、功能性的治疗药物。该疗法的关键技术,是抗体-唾液酸酶偶联物的合成。

贝尔托齐说,团队研制出的免疫疗法能让一部分癌症患者被治愈,比如黑色素瘤,就是很有可能被免疫疗法给治愈的。“黑色素瘤、肺癌等突变度高的癌症,其癌细胞表面存在更多受体,因此响应度远高于卵巢癌、乳腺癌等低突变度癌症。”她解释。由于抗体药物看上去像一只展翅翱翔的雄鹰,因而取名EAGLE。贝尔托齐和她的学生成立了制药公司,取名为Palleon。

“这个疗法已在癌症动物模型以及相关的自身免疫疾病项目中验证,我们还在大型动物(比如猴子)中测试了这些候选药物的安全性。现在,我们已经准备好进行首次人体临床试验,这是最终的考验。”Palleon与Henlius(上海复宏汉霖生物制药)已达成战略合作,共同开发双功能唾液酸酶融合蛋白疗法,计划明年启动首个人体临床试验。

在贝尔托齐看来,过去约50年,癌症领域的重大突破都来自于“我们终于明白癌症是如何发生的”。随着对癌症成因有了更多认识,人们不断提高治疗水平,免疫疗法就是重要组成部分。“尽管如此,癌症患者仍然面临艰难的抗病之路。现有治疗方式虽然可以延长寿命,但终极目标是治愈。我们正在朝这个方向努力前进。”她说。

倡导开放多元共享

并不希望所有博士生来自哈佛

“在场有没有学化学的?”贝尔托齐抛出问题,得到大家的积极响应。“没有化学,我们将无法研究生物,无法研究材料,没有治疗环节,也没有合成药物。”在贝尔托齐她看来,化学是人类发展中中流砥柱的学科之一。

2015年,她与美国化学会合作创办ACS Central Science期刊,采用开放获取模式(双向免费),用开放态度消解学术高墙。十年前,“免费开放获取”还是一个新概念:作为读者,不论是什么身份,不用花任何钱,只需要点击鼠标就可以阅读杂志上任何一篇文章;作为科学家,不用花任何费用就可以在杂志上发表文章。

“这意味着我们可以覆盖更广泛的受众。一些大学生乃至高中生由于资源有限,无法订阅昂贵的期刊,我们开放期刊的获取,能让更多人了解和热爱化学科学。”贝尔托齐认为,ACS Central Science某种程度上确实满足了社区参与度高于普通学术期刊的需求。“在我年轻时,我就是通过阅读好的学术期刊,来了解化学专业的最新发展情况的。”担任ACS Central Science主编长达十年,贝尔托齐一直以来最兴奋的一点就是能够为化学界服务。

同样秉持开放原则,贝尔托齐的实验室中成员背景多元性远超学界平均水平。她积极引入不同学科背景的研究人员,包括化学、生物学、物理学、质谱学和计算机科学等领域的专业人士。她相信,跨领域合作所带来的创新潜力,往往在真正协作时才能被充分激发。

“我并不希望所有博士生都来自哈佛。”招收研究生时,贝尔托齐会避免学生全部来自同一所学校。她有意招募来自国际和本土、大小不同院校、具有理工能力或优秀写作专长的人才。

她曾指导过一位主修生物学并拥有创意写作硕士学位的学生,这名学生出色的写作能力显著提升了贝尔托齐论文和基金申请的质量,也帮助她提高了学术写作水平。贝尔托齐认为,这正是科研吸引她的重要原因——不同背景的人可以互相学习、互补优势。

在她负责的一项结核病诊断项目中,主导学生来自非洲布隆迪。这名学生让贝尔托齐意识到,在结核病高发且被污名化的地区,许多人因社会压力不愿公开接受检测,因此亟需开发更便捷和保密的诊断方式。这样的认知是仅生活在加州无法获得的。贝尔托齐强调,这种多元化背景深刻影响了她对研究优先级和科学问题思考方式的调整。

诺奖得主的B面

曾经“厌学”的摇滚键盘手

现场有中学生提问时表示,高中化学枯燥乏味,似乎只能靠死记硬背应付考试。对此,贝尔托齐深表同感:“我也是到大二接触有机化学,才真正领略到化学的魅力。高中时的我十分讨厌化学。坦诚来说,我本科选修化学课,最初也只是为了日后申请医学研究生。”

她打了个比方——化学前期“无趣”的学习,恰似运动员的基础体能训练。比如乒乓球运动员,不仅要练球,还需做俯卧撑、仰卧起坐及长短跑,只因没有强健体魄,便难在比赛中取胜。她建议学生保持耐心:现阶段看似无意义的刷题,实则在潜移默化中锻炼你的化学“肌肉”。

对于大多数人关心的AI对化学科学的影响,贝尔托齐认为,若研究者仅依赖高性能计算机预测蛋白质结构,却不愿走进实验室用显微镜亲自观察,便很难取得突破性进展。

“我非常庆幸在我选择人生道路、开始发展事业时,社会给女性的机遇开始增多。如果我早出生十年,这些机会可能就不会属于我。”贝尔托齐说,当她爱上有机化学时,正是上世纪80年代,那时美国对女性进入科学领域的限制正在被逐步打破。

贝尔托齐的父亲是MIT物理学教授,那个年代的女孩常常被灌输“女生不适合学理科”的观念,但她的父亲则鼓励女儿们勇敢逐梦科学。“他说,如果我们想做科学家, 那就去做。”贝尔托齐说,在父亲的支持下,她们拥有了自己的事业。贝尔托齐的姐姐是UCLA应用数学教授,妹妹则从事医疗卫生行业。“我希望越来越多的父母能不让性别刻板印象阻碍女性追求科学兴趣。如果把女性排除在科学之外,就是关掉了50%大脑,很多创意就浪费掉了。”

如果有年轻学生对科学感兴趣,无论是化学、生物还是物理,都会让贝尔托齐感到兴奋。“因为我觉得科学对人类有极大益处,话虽如此,我还是认为学生应追随自己的热爱,除了科学之外还有很多方式可以为世界作贡献。”她笑言,如果没学化学,大概率会去学音乐,成为音乐家。

生活中的贝尔托齐是个十足的音乐爱好者。在哈佛期间,她就曾任重金属乐队“Bored of Education”(厌学)键盘手,与后来成名的摇滚巨星汤姆·莫雷洛(Tom Morello)并肩演出,靠乐队收入支付学费,并赢得常春藤联盟乐队比赛冠军。现在的贝尔托齐又组了自己的摇滚乐队,自己任贝斯手,剩下成员多是她在伯克利的科学家朋友。她给乐队起了个幽默的名字,叫“Almost Pretty(差点好看)”,“因为成员们的年纪都偏大”。

对她而言,玩乐队是一种创造性的释放,和科学有诸多相似之处。“在团队演奏时,你必须学会倾听而不是单纯自我表现,要学会和其他人协作,创造整体大于部分的结果。”作为队长,她希望乐队水平不断提高,因为目前大多成员都是初学者。“现在还是我们付钱请人听,希望未来我们能让别人付钱来听我们演奏。”贝尔托齐笑着说。

记者 程媛媛

学校供图