来源: 《上海托幼》微信公众号

时间:2021-05-12 16:07:22

去年12月,有一场以“课程制度的优化与创新”为主题的展示交流活动如期举行,这是历时10年的“上海市提升中小学(幼儿园)课程领导力行动研究项目”在幼儿园学段的阶段性探索与思考的分享。

幼儿园课程运转的“秘密”是什么?什么是“好”的课程制度?制度如何与课程运行建立关联……这一场以提升课程领导力为根本目标的制度探索,为幼儿园的相关实践与研究提供了有效的指引和参考。

《上海托幼》杂志刊发了本次交流活动的完整版内容,小编经过整理后,将撷取其中部分内容,分几期与大家分享。

“课程制度的优化与创新”研究的意义

文/贺 蓉 (上海市教育委员会教研室)

上海在提升幼儿园课程领导力之路上已经行进了10年,如今迈入了第三轮研究。在市教委和托幼处的支持下,研究力量从5个区11所幼儿园,增加到了全市16个区26所幼儿园;从原有的11位专家增加到了23位,新增了市区级教研员,邀请了高校的年轻教师,以及更多特级园长和特级教师。

幼儿园学段目前共有54个项目,组建了6个深度研修团组。本次展示交流活动呈现的是D组阶段性的探索和思考。

每所幼儿园都有课程制度,但怎样的课程制度才是“好”的课程制度?

怎样的课程制度,才能真正和幼儿园的课程运行建立关联?有些幼儿园的教师对于园长陈述的课程理念,既说不清楚,也做不出来;而在有些幼儿园里,教师和孩子们在一起的日常活动就显现了他们的课程追求和秉持的理念。

怎样的实施指引,才有助于教师从行动上表现出对价值的认同?一些教师在观察幼儿的过程中收获着惊喜和成长,而另一些教师总说“我没时间”“我不会看”。

怎样的课程运行方式,才能让“观察和解读幼儿”成为教师日常实践中不可缺少的环节?

怎样的规范,才更有助于教师成为课程的主人?

怎样的制度设计,才能让教师在课程实践中“能胜任、会反思、愿挑战”?

怎样的课程运作规范,才能推动教师把对观念的认可,演绎为稳定的、常态的行动表现?

……

诸如此类的问题,不断被学前教育工作者在实践与研究中提及、反思、探究与验证。多年来,课程领导力研究团队努力从课程实践中寻找答案。

我们认为,课程制度要去界定幼儿园里的一群人如何实施课程,而课程制度更高级的存在方式是主动探知、消除这群人遭遇的障碍,唤起他们对课程目标和使命的主动追求,赋予他们放手探索的空间,激发他们持续反思的动力。

只有这样,幼儿园的课程才会因这群人的主动创造,焕发出无与伦比的“灵动”。

幼儿园课程制度优化的团组“探秘”之旅

文/蔡志刚(闵行区教育学院)

1个核心课题,12所幼儿园,13个行动研究项目,6位专家,2位“团长”,30多位核心成员带领各园全体教师,开始了一场“课程领导视角下幼儿园课程制度与机制优化”的团组“探秘”之旅。

研究中,我们基于课程领导力及制度理论,通过持续的课程制度与机制的优化,提升幼儿园的课程领导力,让幼儿园更“聪敏”。主要形成了以下三个观点及相关做法。

让课程制度追求“道”“理”“术”的统一

基于课程领导力的课程制度,是“道”“理”“术”的贯通与统一。

1.幼儿园课程制度必须有“道”,要有基本的价值取向

所谓“道”,一方面是对国家育人目标,对“以幼儿发展为本”“以游戏为基本活动”“一日生活皆课程”等基本理念、原则,以及对本园的课程理念、课程愿景的认同与强化;另一方面是对保教人员在课程中主体地位的极大认可。

例如,黄浦区荷花池幼儿园的课程理念“视界,我与孩子共可能”、徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园的培育目标“中国心、世界情”,均内隐于幼儿园课程制度之中。

2.课程制度必定有它的“理”

所谓“理”,一方面体现在为确保幼儿园课程的顺利实施而产生的一系列规范、要求、准则、流程等;另一方面蕴含的是制度本身的合理性,同时引入更多激励、引领的成分。

3.课程制度也要讲究“术”

首先,要研究如何让教师通过主动参与制订规则和标准来掌握制度,并且通过图解的方式尽可能地让课程制度和机制可视化;其次,关注对象需求,关注问题解决,关注实用性和可操作性,让成果产品化。

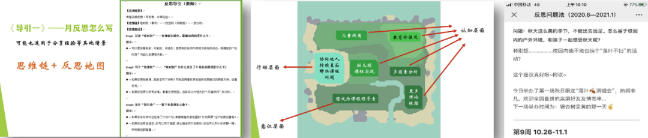

例如,长宁区新实验幼儿园为教师提供“反思导引”,包含反思思维链、反思地图和反思问题池等,让看似沉闷、封闭的课程反思被看见,有了自由和主体选择。

实践有“生命”的课程制度

在课程领导的视角下,幼儿园的课程制度是温暖的,是有生命的。这种“生命”不仅仅是制度的人文关怀,更指向对课程实施和发展过程的伴随与支撑。

1.课程制度因循幼儿园课程发展的需要而产生

幼儿园课程的开放性、生成性和灵活性等特点,带来了更多的课程创新与发展,同时也生发出相应的制度需求。

2.课程制度由全体保教人员共商而产生,而非园长及管理层规定

幼儿园需要倾听和寻找教师在课程实践中的需求,通过共同讨论,产生新的制度,让制度更好地为保教人员的课程实践而服务。

3.课程制度要从“名词”转化为“动词”,从静态的制度文本转化为动态的运行机制

课程制度是实践出来的,并且只有在实践中才能产生价值。

4.课程制度与机制需要持续地进行变革,在“打破”与“重构”的过程中不断生长

需要保持对课程制度的审视,持续地优化与变革。

构建系统有层次的课程制度群

在课程优化过程中,按照“头痛医头,脚痛医脚”的方式来调整单项制度无法取得预期的效果,要形成相互关联与补充的课程制度群。

1.为某一项具体的课程实践直接匹配多项制度,以界定和规范“如何做”

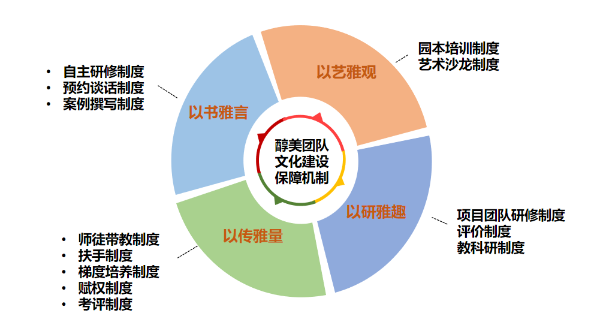

例如,虹口区西街幼儿园基于“醇美课程”目标实现的需求,提出了培育“醇美教师”的理念,形成了“醇美教师”队伍培育系列制度。

2.为配合某种课程模式的探索,创新、优化一系列制度

构建课程制度群的更大意义,是让这些制度共同围绕幼儿园的课程目标和价值选择,产生横向协同、承前启后、纵向贯通的作用,从而让制度优化,全方位支撑课程变革。

本文选自《上海托幼》2021年1~2月刊,内容有删减;部分图片来自“上海教研”微信公众号。